Il fraintendimento infinito su Kubrick

Il fraintendimento infinito su Kubrick Il fraintendimento infinito su Kubrick

Un saggio coglie l’occasione dell’uscita di vari libri su Kubrick per tracciare un percorso analitico inusuale

Il fraintendimento infinito su Kubrick Il fraintendimento infinito su Kubrick

di Jackson Arn

(da Forward)

Traduzione Redazione Modus

Il fraintendimento infinito su Kubrick Il fraintendimento infinito su Kubrick

Quando i cinefili paragonano Stanley Kubrick a Dio, intendono la versione con fuoco e fiamme, onnisciente e onnipotente. A me sembra più il Dio di quell’anti-Americano bastian contrario che era H.L. Mencken: un comico che si esibisce per un pubblico troppo spaventato per ridere. Meglio ancora, un sergente istruttore che recita commedie di insulti per i marines troppo spaventati per fare qualcosa.

Non abbiamo bisogno di una vera e propria commedia come Il dottor Stranamore per sostenere la tesi del Kubrick comico. Possiamo anche mettere da parte le mezze commedie come Lolita e Arancia Meccanica. I dieci lungometraggi di Kubrick rimanenti non sono solo divertenti, ma sono un’enciclopedia di nero e di blu, di umorismo all’inglese (deadpan) e di slapstick, di satira e di farsa. Soprattutto, troviamo la comicità delle parole educate e senza senso. In 2001: Odissea nello spazio, pochi secondi dopo aver assistito al miracolo del viaggio nello spazio, un assistente di volo chiede al dottor Floyd se il volo è stato piacevole (“molto piacevole, grazie”, risponde lui, come si descriverebbe una notte di sonno o una tazza di caffè).

Shining inizia con il direttore generale dell’Overlook Hotel che racconta a Jack Torrance dell’ex custode che ha ucciso tutta la sua famiglia. Jack fa una pausa, sorride esageratamente e dice: “Con me non succederà”. Ogni altra battuta di Barry Lyndon è così: dopo aver sparato al suo rivale, Barry chiede: “È morto?” e ottiene una risposta immortale: “Morto per davvero”. Più tardi, quando Barry va a comprare dei quadri a olio, Kubrick non resiste a fargli dire: “Mi piace l’uso del colore blu da parte dell’artista”, come se fosse un bambino di otto anni che cerca di parlare come un adulto.

Per ogni dozzina di personaggi che farfugliano nei film di Kubrick, ci sono una o due lingue d’argento; il sergente istruttore di R. Lee Ermey in Full Metal Jacket è probabilmente l’esempio più famoso, ma non l’unico. Io ho un debole per il signor Milich, il negoziante untuoso ed ursino di Eyes Wide Shut. Nei suoi primi due minuti di schermo convince Bill Harford, interpretato da Tom Cruise, a dargli duecento dollari in cambio di un costume dell’ultimo minuto. Un attimo dopo, quando scopre due uomini che se la spassano con la figlia nel retro del suo negozio, va su tutte le furie, li chiude a chiave e continua come se nulla fosse. Quando gli uomini bussano alla porta, chiede loro di abbassare la voce, con fare mite e rispettabile: “Signori, per favore, non vedete che sono con un cliente?”.

È difficile pensare a un altro regista con una reputazione così elevata e un senso dell’umorismo così infantile. Se vi sembra una cosa strana da dire sul regista di 2001, vi rimando alla toilette a gravità zero presente nel film, che richiede un’intera pagina di istruzioni per funzionare; vale a dire ere geologiche di evoluzione hanno prodotto creature con metodi super-complicati per smaltire i propri rifiuti. In Room 237, il documentario del 2012 su Shining e le sue numerose (stupide) teorie dei fan, nessuno menziona la scena del costume da orso feticista, forse perché l’unica risposta giusta è una risata di cuore: chi avrebbe immaginato che i fantasmi dell’Overlook Hotel volessero solo giocare a travestirsi e a leccarsi le parti intime? Per gran parte della durata di Eyes Wide Shut, Kubrick – 70 anni, venerato, ma ancora adolescente nel cuore – sembra sghignazzare per il fatto che Tom Cruise è davvero, davvero basso.

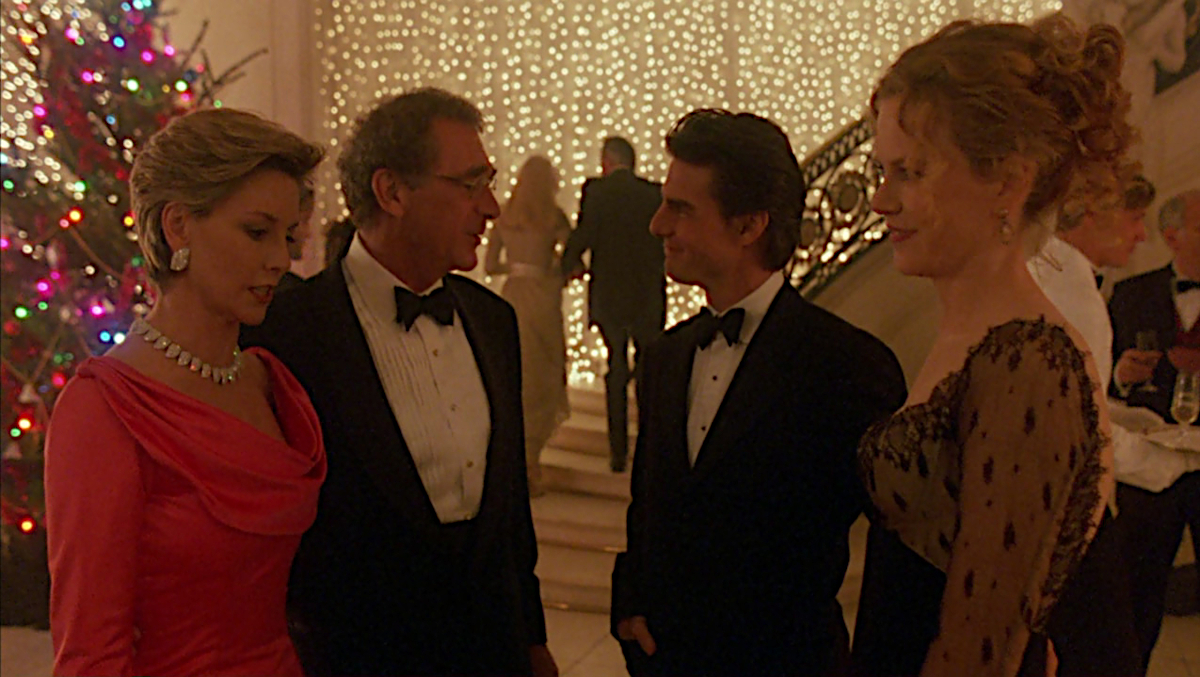

(da dx) Nicole Kidman, Tom Cruise, Sydney Pollack, Leslie Lowe in una scena di Eyes Wide Shut, 1999

Gli anni 2010 sono stati gentili con Eyes Wide Shut. Come persona che ha trascorso gran parte di quel decennio nei cinema di New York, posso testimoniare il crescente consenso sul fatto che si tratta del capolavoro di Kubrick. Leggendo la maggior parte della letteratura ammirativa sul film, tuttavia, si potrebbe pensare che si tratti di una solenne favola sull’amore e sulla morte (e forse lo è, ma è anche un’avventura sessuale a Manhattan in cui Tom Cruise cerca di tradire Nicole Kidman, e fallisce). Anche i migliori critici di Eyes Wide Shut – per cominciare, Jonathan Rosenbaum, Greg Gerke e Michael Koresky – cadono in questa trappola. Ignorano perlopiù i fremiti di comicità demenziale del film, o la sua parata di grotteschi dickensiani, o la battuta meravigliosamente ipermasticata di Bill che dice a tutti di essere un medico. Tralasciano queste cose perchè, credo, quando si arriva al dunque, le considerano accessorie al vero significato del film, pezzi di aria morta tra una trasmissione e l’altra.

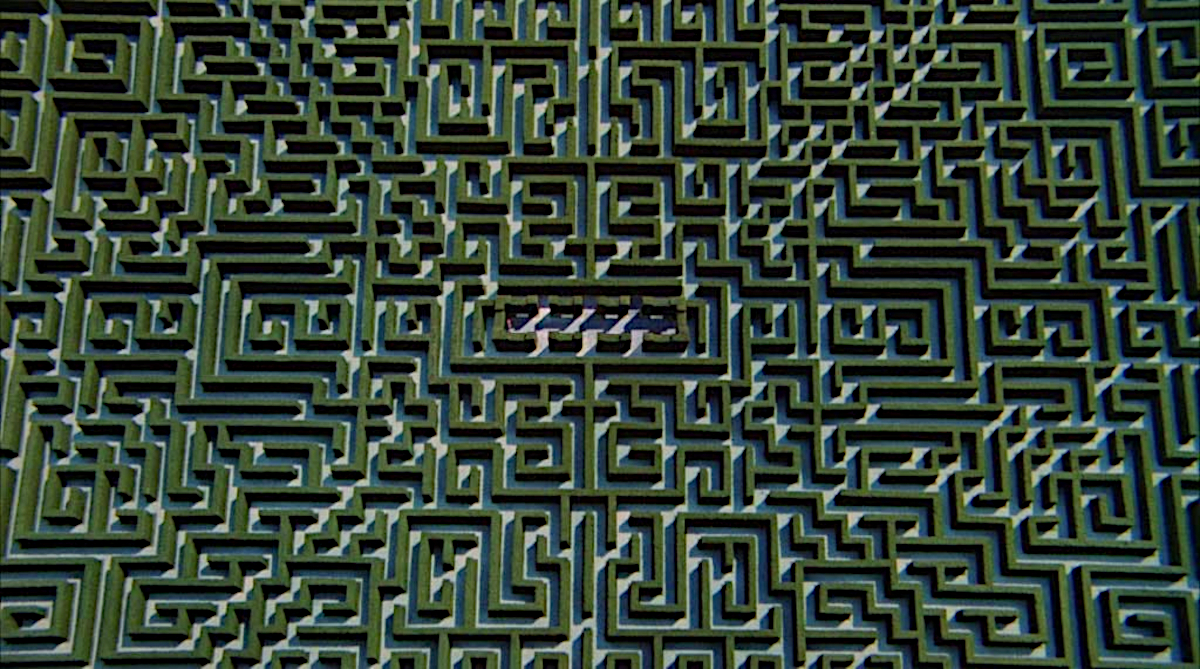

Ma non è così. Ignorando la commedia in Kubrick, si tralascia una parte importante della sua arte, quella che tiene ferme le altre. Senza la commedia, i suoi film sarebbero piccoli puzzle aridi, che richiedono e negano l’interpretazione. Ad alcuni piace così – si vedano le centinaia di esegesi di Arancia Meccanica, tutte discutibili, disponibili su YouTube. Ma Kubrick continua a offrirci una via d’uscita dal labirinto. Potremmo non essere in grado di capire ciò che ha creato, e forse nemmeno lui. Ma possiamo sempre ridere delle sue creazioni, del nostro stesso sconcerto e dell’assurdità di tutto questo. Alla fine di Eyes Wide Shut, Bill Harford si riconcilia con sua moglie Alice, ma non perché finalmente si capiscono. Credo invece che Bill e Alice decidano di stare insieme perché hanno imparato ad ammettere di non sapere tutto. Hanno imparato a ridere l’uno dell’altro, di loro stessi e del mondo. Tutto ciò spiega perché l’ultima parola di Eyes Wide Shut è una barzelletta sporca, pronunciata con un piccolo sorriso: una punchline di una sola parola potente come il “sì” finale di Ulysses. Vi direi qual è la parola, ma non la sapete già?

Il fraintendimento infinito su Kubrick Il fraintendimento infinito su Kubrick

![]()

Alberi faretra o kokerboom in Namibia

Se dovessi individuare cosa manca a Stanley Kubrick: American Filmmaker, la nuova concisa biografia di David Mikics, direi l’umorismo. Non tutto l’umorismo, sia chiaro: Mikics, professore di inglese all’Università di Houston, sa essere divertente quando vuole. Ma il suo Kubrick è un genio con la faccia tosta e gli occhi infossati, e un po’ noioso – non esattamente un uomo di marmo, ma nemmeno un uomo in carne e ossa. Recentemente mi sono imbattuto nel seguente aneddoto. Per girare le scene dell’ “Alba dell’uomo” di 2001, Kubrick ordinò ai dipendenti della MGM di saccheggiare il deserto del Namid alla ricerca di alberi di kokerboom, un crimine non da poco nel 1968. Se fossero stati scoperti, disse loro, avrebbero dovuto incolpare la Twentieth Century Fox. Questo è Kubrick: impetuoso, astuto, monello, sincero e allo stesso tempo senza peli sulla lingua. Vi sfido a trovare una storia così bella in tutto il libro di Mikics.

“Ho visto per la prima volta 2001 all’età di dodici anni”, scrive Mikics, “qualche anno dopo la sua prima. Fin dall’inizio, il film mi ha posseduto completamente. Ho letto con attenzione il libro di Jerome Agel The Making of 2001, pieno di curiosità (le istruzioni per il bagno a gravità zero, il monologo di HAL sul letto di morte stampato per intero)”.

Come Mikics, anch’io ho visto 2001 per la prima volta all’età di dodici anni, su una scatola nera e liscia che assomigliava molto a quella del film (tranne che per il fatto che quella nel nostro salotto era alta venti pollici invece che sei metri). Anch’io ero l’orgoglioso possessore di un libro sul dietro le quinte di 2001, con pagine lucide e grandi come un atlante e immagini annotate con precisione monacale. Sospetto che una buona parte dei registi contemporanei di fantascienza abbiano avuto esperienze simili da bambini (Christopher Nolan lo ha detto più di una volta, il che spiega perché ha passato gli ultimi vent’anni a cercare di fare un 2001 tutto suo, senza riuscirci).

Questo è il fascino e la tentazione dell’opera di Kubrick. La sua ingegnosità è così grande che rischia di mettere in ombra le emozioni che l’hanno ispirata. La prima volta che ho visto 2001, ero così stupito dalla scena in cui Frank Poole fa jogging intorno alla Discovery One che ho completamente ignorato la lenta e malinconica musica di Chačaturjan che mormorava sotto di lui. Quando guardo 2001 ora, riesco a malapena a superare questa scena senza avere un groppo in gola. Che cosa ha da dire Mikics al riguardo? Semplicemente che si tratta di un “trionfo del design… un mondo bianco e scintillante dove stile e funzione si fondono”. Ecco, se posso osare, il problema del fandom di Kubrick in poche parole. Siamo così presi dagli interni scintillanti dell’astronave che dimentichiamo che i suoi abitanti sono intrappolati nel mezzo dell’oblio. Siamo così assorbiti dai dettagli della toilette a gravità zero che ci dimentichiamo di ridere.

La scena del jogging, Missione Giove, da 2001: Odissea nello spazio, 1968

È un peccato, perché per la maggior parte del tempo Mikics scrive di Kubrick con una cura e una grazia che pochi biografi possono eguagliare. È particolarmente bravo nel descrivere il Kubrick degli esordi: lo studente con la media scarsamente sufficiente, che si è fatto strada con la forza per ottenere un lavoro alla rivista Look; il nerd degli scacchi che amava la boxe e la batteria; il mascalzone che sposò la sua fidanzata del liceo e poi la lasciò per inseguire una ballerina. Più di una volta mi ha ricordato il precedente soggetto di Mikics, Saul Bellow: hanno lo stesso autodidattismo sfacciato, lo stesso machismo mentale, persino alcuni degli stessi compagni di bevute. “Ho trascorso tre ore interessanti con Stanley Kubrick”, scrisse Dwight Macdonald nel 1959, “discutendo di Whitehead, Kafka, Potemkin, Buddismo Zen…”. Le prime 50 pagine di questo libro sono piene di intellettuali e artisti newyorkesi ubriachi; uno dei punti più sottilmente sconvolgenti che Mikics evidenzia è che un tempo era abbastanza facile fare amicizia con personaggi del calibro di Diane Arbus e James Agee se si era un ventenne intelligente (quando a Manhattan c’erano bar abbastanza economici in cui stare tutto il giorno).

Mikics è anche bravo a evitare alcune frasi di circostanza su Kubrick – che i suoi film sono “freddi”, che non era interessato all’interiorità emotiva, e così via. “L’impersonalità gelida e profonda che alcuni sostengono di vedere in Kubrick”, scrive, “è in realtà il suo rifiuto del pathos hollywoodiano: l’eroe che beve perché non riesce a dimenticare una donna, l’eroina coraggiosa che si guarda bene dal piangere”. Per buona misura, cita lo studioso di cinema Robert Kolker: “[I film di Kubrick] sono in effetti profondamente commoventi, ma le emozioni devono essere raggiunte attraverso l’intelletto: vedendo di più, comprendendo di più”. È un punto che vale la pena ripetere. La figura di Kubrick antropologo freddo domina ancora la conversazione sui suoi film, distraendoci dal Kubrick padre, dal Kubrick amante, dal Kubrick psicologo sensibile. Ma il ghiaccio sembra essersi sciolto: un segno è la riabilitazione di Barry Lyndon e Eyes Wide Shut, film che all’epoca furono ridicolizzati ma che ora sembrano sorprendentemente significativi, al punto che la maggior parte dei cinefili che conosco li preferisce a 2001, Il dottor Stranamore o Arancia Meccanica.

Nel rinunciare ad alcuni degli ovvi cliché di Kubrick, tuttavia, Mikics si appoggia più pesantemente ad altri. È troppo intelligente per accettare il fatto che Kubrick fosse freddo, ma abusa della frase, già di per sé molto banale, secondo cui Kubrick era un perfezionista spietato e maniacale. Pagina otto: “Il suo perfezionismo poteva essere folle”. Sei pagine dopo: “L’arte paziente e perfezionista di Kubrick”. Undici pagine dopo: “Come Kubrick, era una perfezionista”.

Per “perfezionista”, Mikics sembra intendere qualcosa come l’attenzione di Kubrick per i dettagli, i chilometri di pellicola che ha girato, le decine di riprese che ha richiesto, ecc. La migliore confutazione viene da Jonathan Rosenbaum: “Tutti sembrano concordare sul fatto che tali richieste derivavano in gran parte dal fatto che Kubrick non sapeva cosa volesse se non attraverso un’indicazione negativa, ma questo è ben lontano da ciò che di solito si intende per perfezionismo”. Kubrick poteva essere maniacale nel controllo, certo, ma il suo processo si basava sull’incertezza più che sulla padronanza, più vicino alla cura parlata freudiana che a una prova tradizionale. Essere un perfezionista significa dare valore alla perfezione sopra ogni altra cosa, e i migliori film di Kubrick mi sembrano troppo audaci per preoccuparsi di essere perfetti. Questo è più di un cavillo verbale: ricorrendo così spesso alla parola “perfezionismo”, Mikics celebra ciò che c’è di maestoso e solenne nei film di Kubrick, ma sminuisce ciò che c’è di stupido, strano e autoironico. “Kubrick è sempre serio”, insiste.

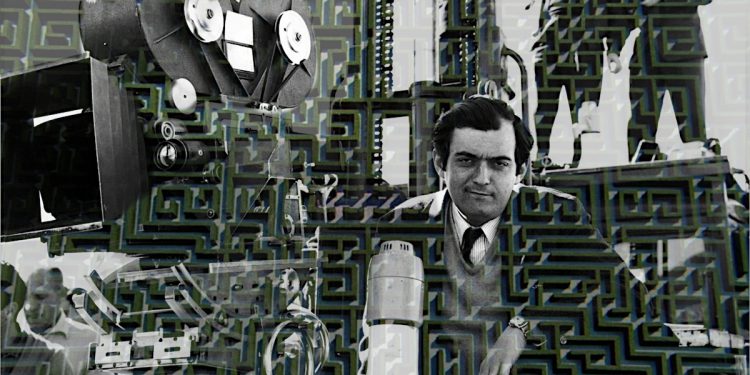

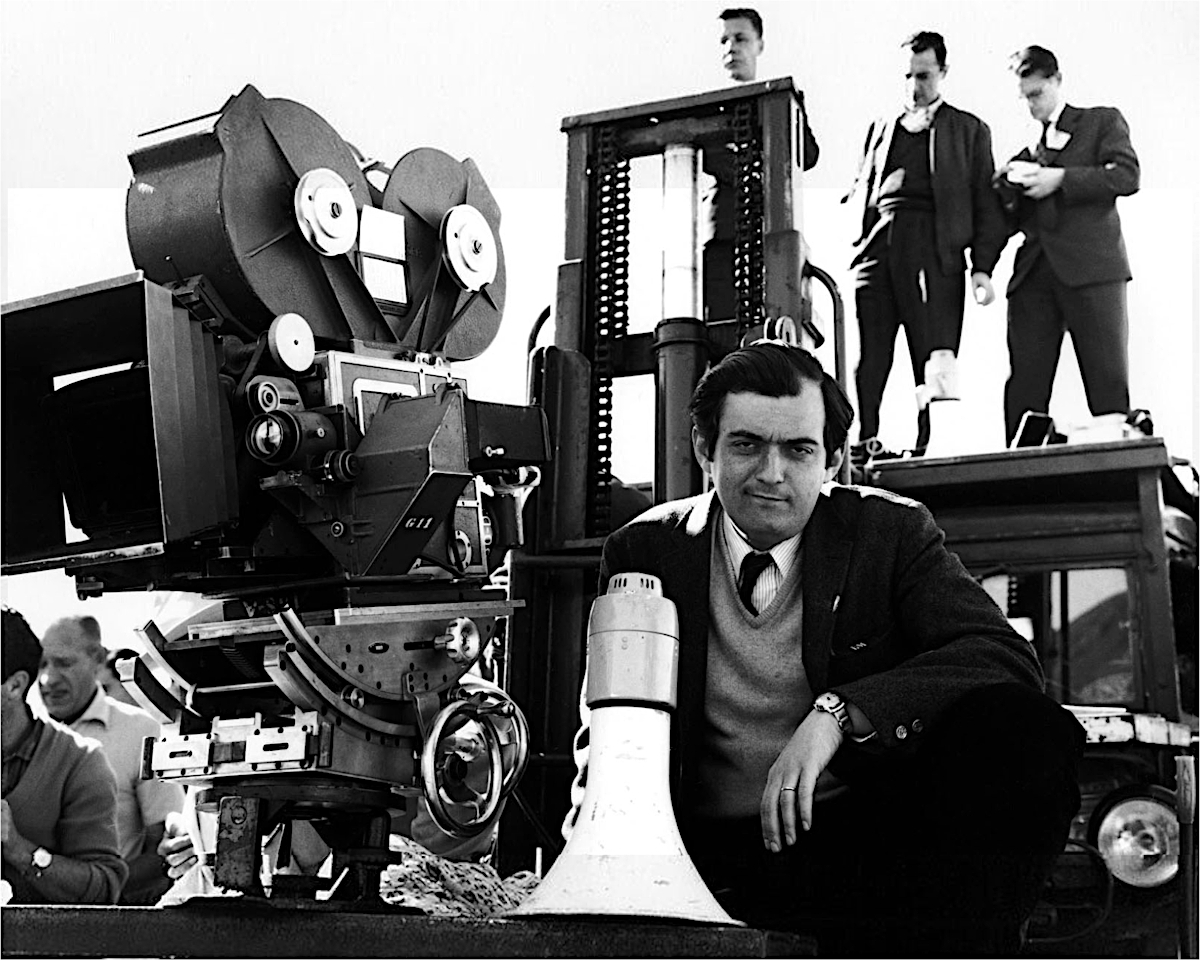

Stanley Kubrick durante le riprese di Spartacus, Spagna 1960

È davvero così? È vero, senza dubbio, che il lavoro della macchina da presa di Kubrick non è ostentato o auto-pubblicitario come, ad esempio, Orson Welles; guardando un film di Kubrick, raramente si ha la sensazione che la propria attenzione venga manipolata, che si stia guardando ciò che il regista vuole che si guardi (anche se, ovviamente, è così). Ma essere sommessi non vuol dire essere sempre seri, così come essere impassibili non vuol dire essere privi di umorismo.

Mikics, a mio avviso, svela il gioco quando arriva a Barry Lyndon. Scrive di questo film, uno dei più deliziosamente sorprendenti di Kubrick, come se stesse descrivendo una produzione Merchant-Ivory di medio livello. Dice che la scena del duello culminante – che ho visto proiettata in più sale, tra le risate di scherno – è “mortalmente seria”, e poi salta la parte più divertente, scrivendo che Barry, “a cui è stato concesso il primo colpo dal lancio della moneta… si rifiuta di sparare a Bullingdon”, quando qualsiasi fan di Barry Lyndon può dirvi che è Bullingdon, non Barry, a ricevere il primo colpo. Oppure si consideri il seguente passaggio, in cui i cliché quasi si annullano a vicenda:

“L’assoluta lentezza di Barry Lyndon, il suo ritmo sereno, la perfezione, mai pignola, di ogni inquadratura, lo contraddistinguono come il potente opposto della cinematografia degli anni Settanta, con la sua verve stracciona e sparata dal nulla. È un film contro lo spirito del tempo, che si rifà al XVIII secolo con la sua rabbia per l’ordine. Kubrick insiste su un’accurata progettazione del campo di battaglia in una schermaglia assurda ma storicamente reale, con gli inglesi, tra cui Barry, che marciano costantemente a suon di pifferi e tamburi verso un gruppo di soldati francesi inginocchiati, e vengono altrettanto costantemente falciati, poiché non possono ricaricare i loro moschetti mentre marciano.

“Lentezza” … “perfezione” … “serenità”: tutti gli elementi chiave di Kubrick sono qui. Un intero decennio di cinema viene ridotto a poche parole (I giorni del cielo era un film straccione? Chinatown? Guerre stellari?) per sottolineare il fatto che Barry Lyndon era un film anti-Zeitgeist e un film su una guerra insensata, dispendiosa e tecnocratica – perché, sì, le guerre insensate non hanno nulla a che fare con l’America degli anni Settanta.

Il fraintendimento infinito su Kubrick Il fraintendimento infinito su Kubrick

![]()

La scena più strana di Barry Lyndon inizia dopo circa due ore. Barry, ricco e rispettabile per la prima volta nella sua vita, ha appena saputo che il giovane figlio Bryan ha subito un incidente mortale a cavallo. Sul letto di morte, Bryan chiede al padre se andrà in Paradiso quando morirà. “Non morirai”, piagnucola Barry, mentre i suoi occhi dicono l’esatto contrario.

“Non sono mai riuscito a riconciliarmi con [questa scena]”, scrive Mikics: “Qui Kubrick si arrende completamente alla modalità strappalacrime hollywoodiana che aveva disprezzato in ogni altra parte del suo lavoro”. Mi sembra giusto: in qualsiasi modo la si guardi, questa è una brutta scena.

La scena della morte di Bryan, da Barry Lyndon, 1975

Perché allora la adoro? La vista di Ryan O’Neal che finge di piangere non mi ha mai fatto versare una sola lacrima, ma è comunque struggente. Per tornare un attimo a Kolker, devo accedere alle emozioni della scena attraverso l’intelletto. Penso a Barry che fugge da casa sua, che combatte in battaglia, che fa il doppio e il triplo gioco con i suoi padroni, tutto questo per migliorare la propria vita e, in un certo senso, quella di suo figlio. Poi penso a quanto poco significhi per me questo bambino – presentato meno di 15 minuti prima che se ne vada per sempre – e a quanto significhi per Barry. E non posso fare a meno di rendermi conto di quanto poco sappia di Barry, anche dopo tutto questo tempo trascorso a guardarlo: so dove è stato e cosa ha fatto, ma non so assolutamente nulla di cosa significhi essere Barry, di cosa gli passi per la testa di momento in momento. Il divario tra la sua miseria e la mia mancanza è in realtà il divario tra la sua autostima e la mia. E Kubrick, con tutta la sua esperienza, non può colmare questo divario meglio di me.

Credo che in questa scena Kubrick lasci che il film gli sfugga di mano, anche se solo per pochi secondi: è come se il dolore di Barry fosse così potente da far uscire la trama dal suo percorso sereno ed equilibrato. C’è una sorta di sbandamento simile in ognuno dei film successivi di Kubrick: in Shining, dopo che Wendy chiude Jack nel freezer, in Full Metal Jacket, dopo che il soldato Pyle si uccide, in Eyes Wide Shut, dopo che Bill si presenta senza invito a un’orgia. L’ordine si rompe, al punto che la trama stessa lo segue. Il maniaco del controllo cede il controllo, ed è emozionante da vedere.

Momenti come questi dicono molto sulla grandezza di Kubrick come regista, ma molto poco sul suo impatto sugli altri registi. Se Kubrick è ancora, a più di due decenni dalla sua morte, il regista americano più influente, è perché è stato spesso frainteso. Tutti i tipi di registi ambiziosi e visionari, da Denis Villeneuve a Christopher Nolan, da Shane Carruth ad Alex Garland, sembrano aver guardato i film di Kubrick e aver concluso che dovrebbero aspirare a una fredda “perfezione”, tiranneggiare i più piccoli dettagli del loro lavoro, evitare il pathos come la peste ed epurare la loro arte dall’accidentale e dal perturbante. Nel complesso, i loro sforzi suonano come una caricatura di un film di Stanley Kubrick, con le scenografie sproporzionate e le piccole stranezze scarabocchiate – i costumi da orso e i bambini morenti, i commessi kitsch d’albergo e i turisti giapponesi con parrucche glamour.

Probabilmente aveva ragione Armond White quando diceva che Kubrick ha ispirato più film mediocri di qualsiasi altro grande regista. In qualche modo, una palese scopiazzatura di Hitchcock come Sciarada è ancora abbastanza divertente, ma una palese scopiazzatura di Kubrick come Ex Machina è una faticaccia. Una ragione significativa di ciò, credo, è che Kubrick getta un’ombra più lunga di ogni singolo film. Il culto di Kubrick, il perfezionista rigidamente disciplinato, è così allettante che può essere difficile vedere i suoi film per le meraviglie a volte improvvisate e mostruose che sono. A giudicare da questo libro, il culto è ancora forte. Una domanda, però, per Mikics, per gli aspiranti Kubrick e per tutti gli adolescenti che guardano 2001 per la prima volta: la perfezione è il massimo dell’arte?

![]()

Il fraintendimento infinito su Kubrick Il fraintendimento infinito su Kubrick

Il fraintendimento infinito su Kubrick Il fraintendimento infinito su Kubrick

Il fraintendimento infinito su Kubrick Il fraintendimento infinito su Kubrick

Il labirinto dell'Overlook Hotel nel Shining

![]()

Jackson Arn nominato critico d’arte al New Yorker

” Il New Yorker ha annunciato la nomina di Jackson Arn a nuovo critico d’arte. Arn, che ha scritto per quella pubblicazione e per altre, tra cui Art in America, The Drift, Los Angeles Review of Books, The Nation e Artforum.com, succede a Peter Schjeldahl nel ruolo…”, da ArtForum

Joseph Conrad, il cinema impossibile

Il dizionario del professore folle e del dottore pazzo

Multisala psicocinema: cinque film che ci insegnano come funziona la mente

![]()

Appendici

Documentario sull'opera di Stanley Kubrick del cognato Jan Harlan (in inglese, sottotitoli nei settings di YouTube)

18 Minuti di dietro le quinte THE SHINING foto inedite dal set

4 lettori hanno messo "mi piace"